Los musulmanes del Este

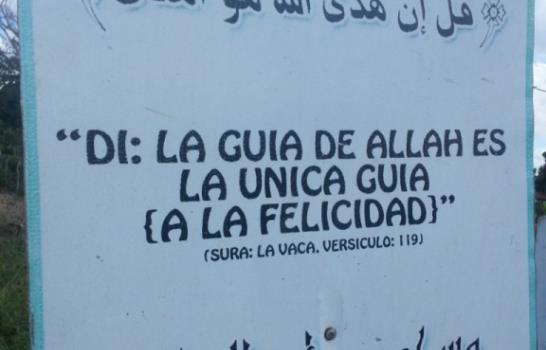

Hay un minarete que se levanta entre la caña. En su tope, el símbolo de la luna creciente contrasta con el cielo azul. La estructura que la soporta está llena de curvas, de arcos que infunden el lugar de un aire foráneo. Todos los días, hombres y mujeres se postran en su interior con sus cabezas apuntando a la Meca, recitando frases en una lengua que no comprenden. Durante la época de Ramadan, llevan el ayuno de sol a sol, doblegando el hambre para complacer las exigencias de su Allah. Si surgiera en Pakistán, Irán, o en Mauritania, la imagen no sorprendería. Estuviera ajustada a su entorno como algo normal; la simple ley que rige la tierra. Pero no, la imagen no se encuentra allí. El minarete se levanta en pleno corazón del este, en la provincia de San Pedro de Macorís, a ocho kilómetros del pueblo de San José de los Llanos. En su frente anidan varios letreros, escritos en una elegante caligrafía derivada del árabe coránico que enuncian “Allah Akbar” (Allah es el más grande), y más abajo, el nombre del lugar que ha dado origen a tal anomalía: “Masjid dar as Salaam” (Mezquita de la paz). En sus alrededores hay varias casas, todas de madera, algunas incapaces de disimular la pobreza que divulgan sus paredes. Entre ellas, un grupo de niñas surgen de la visión como las principales protagonistas de una película de otras tierras: sobre sus cabezas descansa el Hijab, el velo que deben usar las mujeres que practican la religión de Mahoma.

“Adelante”, dice una mujer que vela por las niñas. “Si quiere puede pasar”. Me adentro en el terreno, la tierra cuarteada por la sequía, los árboles secos aquejados por la sed, los delineados contornos de la mezquita sobreponiéndose a la llanura, todos doblegados bajo el sol omnipresente. “Mi nombre es Evelyn Elizabeth Marte, pero en el Islam, mi nombre es Amina”, dice la mujer. “Venga, lo invito a beberse un café”. Su manera de expresarse saca a relucir una mujer educada, sabia con su elección de palabras, y pronto me entero que es estudiante de medicina. “Aquí vivimos cuarenta musulmanes, todos dominicanos”, dice Amina, su porte orgulloso dejándome saber lo segura que se siente bajo las vigas de su religión. “En los años ochenta, mi abuelo, Juan Domingo Marte, conocía a una joven allegada a la familia cuyo esposo era Pakistaní. Mi abuelo y el pakistaní terminaron siendo muy amigos, tanto así que un día mi abuelo le anunció a la familia que se había convertido al Islam. Pronto después, logró convencer a su hija, mi madre, que también lo hiciera. Es por esto que puedo decir que nací en el seno de una de las pocas familias dominico-musulmanas. Con el pasar del tiempo, muchos de nuestros familiares se fueron convirtiendo, luego algunos de nuestros amigos, y ya somos cuarenta y creciendo en este pedacito de tierra.”

Mientras nos mecemos en las humildes mecedoras, noto que un vehículo se para en la carretera frente a la mezquita. “¡Terroristas, son todos terroristas! ¡Ustedes son unos buenos locos creyendo en esa vaina!”, vocean un grupo de hombres con cervezas en mano. El rostro de Amina no cambia en lo absoluto. Sus gestos se quedan inmóviles, como si nada hubiera pasado. “Ya estamos acostumbrados”, confiesa. “Hacía mucho que no pasaban, pero hubo una época en que lo hacían casi todos los días. Desde que pasó aquello de las torres gemelas, nos hemos acostumbrado al acoso y a la burla. Para ser buenos musulmanes tenemos que ser muy valientes, porque te confieso que no es nada fácil. Hay veces que grupos de cristianos se paran en la carretera con altoparlantes, diciendo que nos vamos a quemar en el infierno, y que todavía tienen tiempo de salvarnos. Pero la piel se nos ha puesto muy gruesa, y gracias a Dios las cosas no han pasado de ahí.” Me quedo observando el vehículo hasta que advierto que han decidido dejarnos en paz. Poco después, dos hombres jóvenes se acercan a la galería y me ofrecen un

Salaam Al-aykun (que la paz esté contigo) que por un breve momento me desorienta. “Esos son mi hermano y mi primo”, dice Amina. “Son buenos muchachos. Ningunos de los dos bebe alcohol y llevan su religión al pie de la letra.” Mientras el sol busca esconderse detrás del horizonte, Amina me informa que ya es hora del Isha, la última oración del dia. Le doy gracias por haberme recibido, y le informo que ya es mejor que continúe mi camino antes que la noche se trague toda la luz. Le extiendo la mano para despedirme, pero me recuerda que le es prohibido tocar a los hombres. “Espero que me entienda”, dice, y se disculpa para ir a efectuar la oración junto a su familia. Salgo de la casa, buscando el vehículo que he dejado en la carretera. Cuando me aproximo al portón, miro hacia atrás y logro avistar a toda la familia postrada en oración, sus rostros apuntando a ese lugar que se encuentra a más de once mil kilómetros de distancia. Los veo poner sus frentes en la tierra, sus ojos cerrados, sus expresiones imbuidas de ese respeto que sienten por su creador, y me despido en silencio, dejando atrás los contornos de la mezquita que comienzan a diluirse en la oscuridad de la sabana.

Diario Libre

Diario Libre

Diario Libre

Diario Libre