Los enfermos mentales: el eslabón más débil de un sistema que no funciona

María Mercedes, “la fashionista”, adora los abalorios. Los pasillos del Centro de Salud Mental Padre Billini, enclavado en Pedro Brand, dan fe de ello. Con su protagonismo compite la histriónica Lucía. En el pabellón de hombres, un sociable Rafael lee el periódico bajo el dintel del pabellón que lo confina. Sentado en silla de ruedas porque es amputado, Santiago tiene una expresión serena y los ojos de un azul sin fondo. En algún oscuro lugar, alguien está atado a los barrotes de la cama. En otro, alguien grita.

Son 103 internos, hombres y mujeres, la mayoría crónicos, y el resto ingresados en “estancia media”, que por lo general termina en permanente. Sus expedientes clínicos son un vasto catálogo de patologías dominado por la esquizofrenia y la bipolaridad. En sus historias sociales la lista de déficits enfermantes es mucho más prolija. Dos saltan a la vista: la pobreza y el abandono.

Objeto recurrente de la información periodística, el centro de salud mental –una forma políticamente correcta de nombrar la dura realidad del manicomio— es un pequeño mundo que sobrecoge y acusa. No es hoy el lugar apestoso que describen algunos reportajes hechos a la carrera del sensacionalismo. Ni centro de sevicias. Ni se camina sorteando heces y basura. Ni los pacientes andan sucios y andrajosos. Va mejorado y la demolición de ruinosos pabellones lo atestigua, como también los intentos de humanizar el entorno con murales, única nota de color en la abismal grisura de la locura. Mas continúa siendo un manicomio, y eso lo es todo.

Ahora el plan es abolirlo. Borrarlo del paisaje. Fundado el 1 de agosto de 1959 como sustituto del alojado en Nigua, que fue también cárcel de opositores a la dictadura, el “manicomio del 28” no tuvo inicialmente, quizá nunca la ha tenido, una verdadera misión rehabilitante. Cuando abrió sus puertas, a él fueron a parar junto a los enfermos mentales, los leprosos, los tuberculosos y los mendigos que afeaban la ciudad trujillista.

Desde entonces, sus avatares han sido infinitos y “el 28” ha continuado cumpliendo, con pocos cambios notorios, la función aniquilante de almacén de locos. Tanta ha sido su resistencia que ha resistido incluso, durante nueve años, la aplicación de la Ley sobre Salud Mental, promulgada en febrero de 2006.

“La cenicienta histórica de la salud pública ha sido la salud mental”, dice categórico el doctor Ángel Almánzar. Las razones de que así haya sido remiten a un inercial descuido del sistema provocado por la falta de voluntad política y la casi nula disponibilidad de recursos.

Director de la Unidad de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Almánzar avanza de puntillas por el minado terreno de la admisión de culpas. Pero el desastre es obvio y no admite circunloquios. Si la salud mental ha sido la preterida del sistema, como afirma, obedece a la renuencia a encarar el elevado costo de los servicios y a la irresponsable ceguera frente a un problema de dimensiones casi catastróficas.

Pongámoslo de este modo para entenderlo: si de cada cien dominicanos y dominicanas veinte sufren algún grado de depresión, si el uno por ciento padece esquizofrenia y los trastornos del sueño y su correlato de ansiedad crecen como la verdolaga, es forzoso admitir una verdad de Perogrullo: la dominicana es una sociedad peligrosamente enferma.

En carta que resulta una apasionada defensa de la locura, el poeta, ensayista y actor francés Antonin Artaud escribía en 1941 a “todos los directores de asilos de locos”, en uno de los cuales se hallaba, que “los locos son las víctimas individuales por excelencia de la dictadura social”. En nombre de esa individualidad enrostraba a las autoridades manicomiales que no entraba en “las facultades de la ley el condenar a encierro a todos aquellos que piensan y obran”.

Han pasado más de setenta años desde la muy célebre carta de Artaud, y es solo ahora cuando, guardando la distancia, en la República Dominicana se plantea terminar con el encierro carcelario del “loco”. Por lo menos así está inscrito en la llamada Estrategia para la ampliación de la cobertura de los servicios de salud mental, presentada hace apenas unas semanas por el Ministerio de Salud Pública. El hospital psiquiátrico tal y como se conoce hoy, será cerrado.

Bien provisto de documentos, Almánzar describe los objetivos perseguidos: un mayor número de unidades de intervención en crisis (UIC) y remodelación de las existentes; crear condiciones de ingreso de enfermos mentales en los hospitales con servicios psiquiátricos; conversión del manicomio en residencia para enfermos crónicos abandonados; crear centros de salud mental comunitaria; capacitar en salud mental a personal del área e instaurar un sistema de monitoreo y evaluación. Y claro, apuntalar el trabajo psicosocial e involucrar a las comunidades en la aplicación de la estrategia.

Pero hay quienes recelan de que sea verdad tanta belleza. Entre ellos el médico psiquiatra Hamlet Montero, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Vinicio Calventi, quien, día tras día, debe vérselas con los enfermos que acuden o son llevados forzosamente a consulta.

Montero no duda de las buenas intenciones de las autoridades de Salud Pública, pero desconfía de los resultados y le irritan la improvisación del proceso estratégico y su colindancia con el autoritarismo. “Tenemos que ver –dice-- qué vamos a hacer con el sistema en general, porque tenemos una mezcla diversa de pacientes”. En lenguaje que pasma al lego, Montero cita tres grandes grupos que demandan intervenciones diferenciadas: los que sufren de discapacidad intelectual, los trastornados y los dementes. Imposible meterlos a todos en el saco de las mismas respuestas terapéuticas.

No se trata pues de cuestiones meramente operativas. De levantar edificios que engrosen el material propagandístico. Está la institucionalidad y están también los derechos que consagra la ley a los enfermos mentales. Una ley que, según Montero, parece sueca de tan perfecta, pero que igual obliga a los dominicanos a respetar sus contenidos. Y precisamente por esto último, cerrar el Psiquiátrico Padre Billini, como lo propone la Estrategia, no le parece razonable.

“Manicomio es una palabra terrible –aduce— pero sigue siendo el lugar de investigación. Abolir el Psiquiátrico no es la salida porque necesitamos un espacio para seguir investigando y comprender ciertas cosas”. Y porque, asimismo, el enfermo necesita de un lugar en donde pueda permanecer cuando a su deterioro se agrega la desolación del abandono.

Además, Montero esgrime una visión conceptual que implica una suerte de descolonización del conocimiento psiquiátrico. Pese a la pequeñez del país, el cómo se manifiestan las enfermedades mentales de una región a otra no es unívoco, ni siquiera en las formas que utiliza el lenguaje coloquial para nombrarlas. Agréguele el sincretismo religioso de las provincias fronterizas y verá por qué la teoría diagnóstica y terapéutica norteamericana, que es el referente local, sirve para tan poco en la realidad de esa media isla.

Si Almánzar hubiera estado frente a su colega, de seguro frunciría el entrecejo. Él también habla de derechos y afirma que mantener a los pacientes en las condiciones propias de un manicomio –en este caso el dominicano— los despoja de su dignidad y los cronifica de manera irremediable. De ahí la propuesta, y la determinación, de crear unidades de intervención en crisis en todas las regiones sanitarias e ingresar en los hospitales, por un tiempo clínicamente prudente, a pesar de la resistencia de algunos psiquiatras del sistema.

En el afuera de las discrepancias, la afirmación de Almánzar sobre la intransigencia médica desconcierta y más aún lo hacen los atribuidos motivos: la generalidad no quiere las UIC en los hospitales porque un paciente con trastorno mental “es incómodo, potencialmente agresivo y porque es de difícil contención. Se quiere lo más fácil, violentando derechos”.

“¿Qué queremos? Que todos los hospitales abran las puertas a las personas con enfermedades mentales. Por ejemplo, muchos psiquiatras condicionan la aceptación de las UIC a que se les provean aparatos electroconvulsivos. Los vamos a complacer porque tienen razón. La calidad de la atención llevó a muchos pacientes a un deterioro tal que sin estos aparatos no salen de la crisis. Ahí todos somos culpables”, insiste Almánzar.

Dice terapia electroconvulsiva y está hablando (están hablando todos) de electrochoque, usado para normalizar (¿normatizar?) a los pacientes resistentes a los fármacos y otro tipo de intervenciones. Una terapia polémica que recuerda la picana eléctrica aplicada a los torturados.

Pero no solo electrochoques. Montero propugna una suerte de colaboración institucional con el hipertecnologizado Cecanot, que opera “una unidad de cirugía interesantísima” ¿Propósito? Poder realizar neurocirugías, ahora “muy seguras”, a aquellos pacientes en los que han fracasado otras terapias, incluido el electrochoque. “Son medidas extremas, pero necesarias”, sentencia.

María Mercedes, “la fashionista” dice ser también psiquiatra. La graduaron sus años de reclusión. Enfundada en unos apretados yines y calzando botas de caña alta y tacón infinito, habla con igual vehemencia de diseñadores y fármacos. De moda y enfermedades. Trueca hacer fotos de sus manos enjoyadas por “una cooperación” monetaria. En el oscuro pabellón de mujeres donde ahora se mezclan las crónicas y las no tanto, ella impone su estilo.

A ella, o a Lucía, que escribe poemas y fábulas y los repite sin el más mínimo tropiezo, la que ha actuado en obras de teatro montadas por la dirección del hospital y se lamenta de haber perdido su “suite” jugando en un casino, habría que preguntarles si acaso los defensores y contradictores del modelo en discusión han tomado sus opiniones en cuenta. Porque las tienen, pese a que la psiquiatría todavía les concede escasísimas oportunidades de ser algo más que locos y locas. Es decir, no personas.

Habría que preguntar igualmente a Dulce quien, juntas las manos sobre el regazo, acaricia el sueño interminable de regresar al Perú, de donde dice que llegó un día muy joven con la encomienda de una gran empresa. Anciana ya, nadie conoce su verdadero nombre, ni su real procedencia, ni la edad, ni qué día de qué año entró al pabellón-celda donde la blancura de su piel se hace cada vez más intensa, más lechosa.

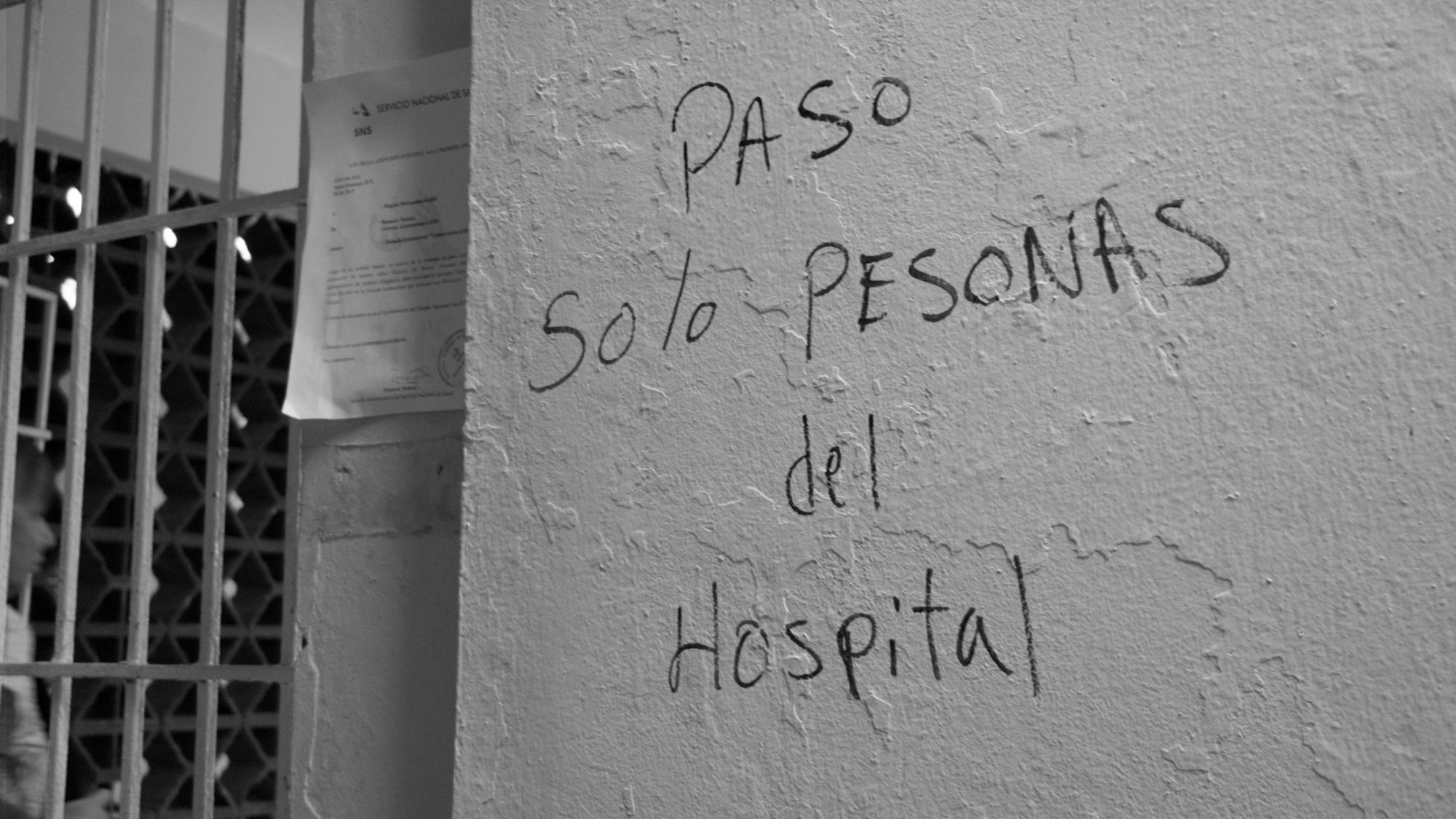

En el ahora llamado Centro de Salud Mental Padre Billini, las obras de renovación física avanzan. Los obreros abren zanjas para colocar tuberías, puertas para comunicar con los patios; derriban árboles para agregar metros cuadrados a los pabellones de la futura residencia. Pero todavía persiste el intenso olor que te golpea cuando traspones el umbral. Un olor que habla de aislamiento y soledades. Es olor a manicomio, que no es igual a ningún otro, dice Fernando Ceballos.

El seco tun-tun de las mandarrias anuncia una promesa. Pero aún nadie sabe a ciencia cierta qué habrá nacido cuando dejen de retumbar. Solo es obvio que derribar la infraestructura es parte importante de la nueva y más vasta estrategia en salud mental y que es motivo de desacuerdo entre quienes, desde el funcionariado y la práctica médica, dicen –¿sólo dicen?— querer evitar que la débil soga de las políticas públicas continúe cediendo en disfavor de los más pobres.

Margarita Cordero

Margarita Cordero

Margarita Cordero

Margarita Cordero