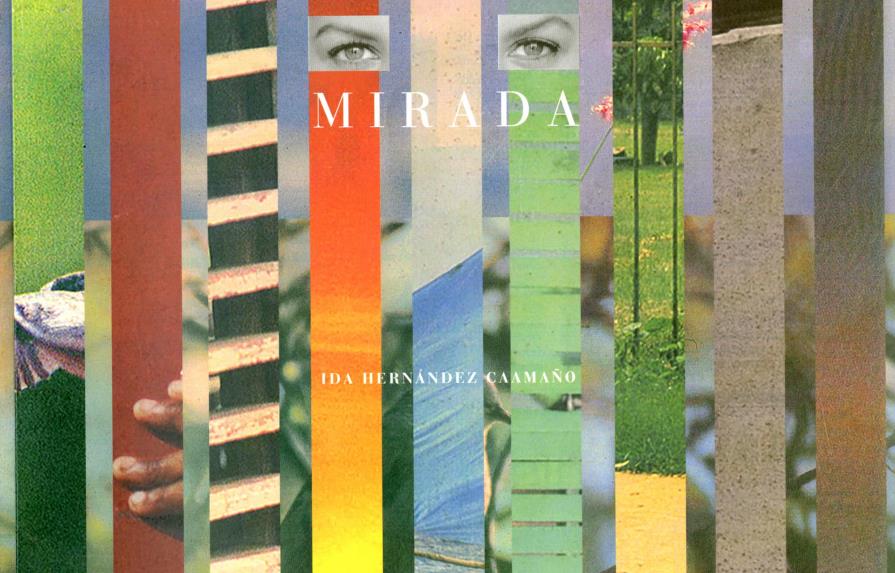

Miradas: un suceso de la imaginación (1 de 2)

(A propósito de un libro de Ida Hernández Caamaño)

Miradas. La de Jesús de Nazareth en el Gólgota, dirigida a su madre. Penetrante, doliente, mansa. Una mirada de gratitud y consuelo. La de María, dirigida al hijo colgado en la cruz. Sufriente, impotente. Mirada de tiempo vencido, signada por la esperanza y por la dura seguridad del destino previsto.

Miradas. Las hay literarias, plásticas, individuales, colectivas, sociales, históricas y políticas. Como la de Stefan Zweig cuando describe la mirada hacia el abismo por largo tiempo y siente que es el abismo que lo mira a él. O la de Henry David Thoreau afirmando que deberíamos producir algún día el milagro de mirarnos por un instante con los ojos del otro. O la muy simple y socorrida de Ramón de Campoamor de que “todo es según el color del cristal con que se mira”. O la popularizada por Mafalda y Claude Lelouch, pero original de Antoine de Saint-Exupéry: “Amar no es mirar el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección”.

Miradas. Como la de Baudelaire, que en medio de sus brumas mira el paisaje y escribe: “Las dos manos en el mentón, desde lo alto de mi buhardilla/ veré el taller que canta y que charla;/ las cañerías, los campanarios, esos mástiles de la ciudad./ y los grandes cielos que hacen soñar de eternidad”. O como la de Neruda en cualquiera de sus “Odas Elementales”, mirando pájaros, vientos, fertilidades, murmullos, noches, libros. O como la de John Keats en el poema a su gran amor, Fanny Brawne: “¿Qué puedo hacer para alejar/ el recuerdo de mis ojos?...¿qué puedo hacer para matarlo y ser libre/ con mi antigua libertad?”.

La mirada que en Manuel del Cabral es “un furioso diamante”. Y que en Manuel Rueda es “mirada instantánea” que lo “alcanza y paraliza”: “Mirada que lo recuerda todo/ mirada en que se olvida todo/ menos esa otra mirada que la enciende”.

Una mirada puede ser muchas miradas. Puede ser desdén o codicia. Sombra o tempestad. Fugacidad o ternura. Intimidad o deshielo. Una mirada es, muchas veces, miradas de otros mundos, miradas que vienen de otras certezas. Como la de la Gioconda que parece perdida, cegada o inconforme, y en su plasticidad traduce con la misma intensidad abandono, dureza y mansedumbre. Como las de Colson que parecen irradiar las miradas de obsesiones y memorias nacidas en otras miradas. O como las de Dionisio Blanco que miran sobre los ojos ocultos de sus sembradores. O como las de Bidó que se sumergen en la calidez de sus colores desde figuras y paisajes en cuyos azules la forma se extasía. O las miradas hondas de Peña Defilló trazando conjuros. O las atrevidas miradas de Jorge Pineda que concitan a la reflexión desde la develación de razones, conexiones y desencuentros.

Una mirada puede otear horizontes y acentuar pasiones. Puede ser luz, incluso, para columbrar futuros. Y pongo este ejemplo. Cuando en medio de las “insidias de la adversidad”, trotando en noches infinitas por burdeles y cafeterías, con fama de borracho sin precio y bohemio sin destino, Gabriel García Márquez recibe sorpresivamente a su madre, que termina buscándolo en uno de los antros donde era cliente habitual, y ésta le dice, sin vueltas, que desea que la acompañe a vender la casa de Aracataca, el futuro escritor ignoraba que ese viaje iba a transformar por completo su vida y que el suceso familiar que marcaba su destino le iba a abrir las puertas de la imaginación para que de su escritura surgiera una de las obras fundamentales de la literatura universal contemporánea.

García Márquez descubrió una realidad sorprendente y bastaba, como le bastó siempre después, que esa realidad fuese aprehendida en todos sus recovecos, para que de allí brotase un caudal imaginativo casi sin esfuerzo, porque todo cuanto podía ser útil a la fantasía se producía silvestre en el ámbito familiar y en los huecos insondables de la cotidianidad del pueblo. Al describir la casa que su madre había ido a poner en venta, descifrar el carácter de quienes la habitaban y el entorno que rodeaba aquella vivienda extraña y polvorienta, el narrador dice en sus memorias: “Los cuartos eran simples y no se distinguían entre sí, pero me bastó con una mirada para darme cuenta de que en cada uno de sus incontables detalles había un instante crucial de mi vida”. De ahí, de esa sola mirada, nació “Cien años de soledad”.

La mirada puede ser simple, rápida, casi inexistente. O puede ser banal, ciclópea, ruin; mirada de hastío, mirada de espanto, mirada de deseo, miradas apocalípticas, miradas dialogantes, miradas perdidas, miradas durmientes, miradas acusadoras, miradas indiscretas, miradas de conmiseración, miradas apasionadas, miradas que matan.

Ida Hernández Caamaño urbaniza sus miradas cruzándolas con las miradas de otros. Esas miradas, de otros, facturan existencias, cotidianidades, nieblas, sombras, espejos, lejanías, honduras, paisajes. Muchas veces son miradas que dejan mirarse para descubrir horrores, tristezas y tránsitos. “La mirada” de Ida es una singularidad abierta a la pluralidad de la vida, sus hostigamientos, sus trivialidades y sus ruinas. Sus ojos se contraen y se dilatan, como si se originasen en ellos una transmutación de la realidad que recogen, desde la contingencia de la palabra y su metáfora.

En “La mirada” de Ida hay una mirada anterior. Un ojo que mira una realidad específica que, a simple vista, parece corriente, trivial, sin mayor objetivo que la que el obturador de la cámara permitió reproducir. Lo primero pues, es la fotografía. El retrato de realidades comunes que solo parecen transmitirnos el sencillo movimiento humano. Una mujer humilde, ajada por los años de la pobreza; un campesino en tránsito abriéndose a la claridad de la mañana con su perro fiel de compañía; un animal que mira tras las rendijas de una cubierta; una instantánea del barrio y de su paisaje humano; un señor de años que caminan sobre sus espaldas arreando su bicicleta, mientras su mirada se pierde en los estribos de una perspectiva cercana; un turista panzudo, fofolípico, que en su placidez playera atiende la oferta de hambre de un niño. Besos entre rejas. Los soles del alba. Niños que se escudan tras las sombras tristes de sus vidas. Niños que se bañan. Niños limpiabotas. Niñas de caritas cándidas. Aves. Animales. Flores. Rostros. Pescadores. Borrachos. Miradas carenciadas sobre el horizonte. Miradas que uno casi atestigua que traducen pensamientos de duda y desesperanza. Miradas valientes enfrentadas a la suerte frente a la fuerza del invasor, a propósito de abril de 1965. Luces. Manos. Ancianidades. Y niños. Siempre, niños.

Esas son las miradas de los artistas que plasmaron desde sus lentes la realidad de la cotidianidad, siempre templada de retos, infortunios y desconciertos. Otra es la mirada múltiple que Ida Hernández reconstruye desde el otero de su palabra. Cada fotografía para ella es una apuesta para retratar la realidad visual desde sus abismos y desde sus agravios, desde sus hojas marchitas y desde sus purezas; desde sus vitalidades orgánicas y desde sus reconditeces. Cada fotografía es para Ida un suceso de la imaginación y no una simple propuesta de la imagen.

José Rafael Lantigua

José Rafael Lantigua

José Rafael Lantigua

José Rafael Lantigua