Estévanez en las Antillas

Evacuado de Montecristi en junio 1865 junto a las tropas españolas acantonadas en esa estratégica ciudad, el capitán canario Nicolás Estévanez (1838-1914), comandante de compañía del batallón Voluntarios de Puerto Rico que participó en la Guerra de Restauración, tras estancia en Puerto Rico, sería destinado a mediados de 1866 a la “siempre fiel Isla de Cuba”. Paraíso azucarero, el más preciado, de las dos posesiones antillanas residuales del otrora poderoso imperio de España en América.

Este militar profesional, político republicano, poeta, autor de Historia de América, Diccionario Militar y traductor de Aristóteles, Cicerón, Séneca, Montesquieu, Diderot, Comte, los Grimm, Tolstoi, para Garnier Hermanos de París, nos refiere en Mis Memorias (1903):

“De Puerto Rico ya hemos hablado bastante. Y a nadie le interesan mis madrugadas para hacer visitas y tomar café ni mis frecuentes escalas en el Café de Turull, ni las tazas de café con que nos obsequiaba al canónigo Llorente (más adelante arzobispo), a mí y a otros, don Román de la Torre de Trassierra, insigne magistrado que nos leía Doloras de Campoamor o nos contaba anécdotas filipinas con sus frailerías correspondientes, mientras agotábamos su caracolillo.

A mediados del 66 fui destinado al ejército de Cuba, y me llevó a mi destino un barco viejo que hizo no pocas escalas, algunas de varios días; se echaba de ver que era un vapor en el humo y el ruido con que nos mortificaba, que no era rapidez; navegaba como las tortugas.

En todas las escalas, excepto en Baracoa, desembarqué a pasearme: en Aguadilla, en Mayagüez, en Santo Domingo, en Santiago de Cuba, en Gibara y en Nuevitas. No llegué a La Habana hasta muy entrado el mes de julio. Como en este viaje nada hubo que merezca recordarse, contaré solamente lo que me sucedió en Santo Domingo. Un señor que me vio desembarcar me saludó con la mayor cortesía y me preguntó si era español, y al contestarle afirmativo me dijo con acentos de sinceridad:

—Hace apenas un año que ustedes abandonaron la isla, y ya estamos peor que nunca. La miseria es grande; el movimiento comercial es nulo; estas calles que usted ve tan desanimadas y tristes no estaban así cuando las llenaban los soldados españoles. Han cesado casi por completo las comunicaciones con Cuba y Puerto Rico, y nos amenazan otra vez las pretensiones haitianas, la guerra civil, la bancarrota...

—De modo que se alegrarían ustedes si volviéramos...

—Tanto como eso no digo... ¡Con una basta! Preferimos que estén ustedes lejos para recordarlos con alguna simpatía.

En la calle vi a un sujeto cuya cara no me era desconocida; él también se acordó de haberme visto, pues se acercó a saludarme:

—Usted—me preguntó—no ha estado antes en la isla?

—Sí, señor; pero no en esta ciudad.

—No era usted capitán del ejército español?

—En efecto; lo era y lo soy todavía.

—Yo también estuve con ustedes; soy uno de los pocos oficiales que renunciaron a seguirlos y me he quedado en mi tierra.

—No ha sufrido usted persecuciones?

—He tenido alguna contrariedad, pero este pueblo no es nada rencoroso.

Entramos en una botillería, donde me ofreció una copa de ginebra, y luego me preguntó:

—Qué se dice entre ustedes de la muerte del capitán...? He olvidado el nombre que me dijo.

—No se dice nada, que yo sepa; yo no lo he conocido.

—Era un capitancito que murió en acción de guerra...

—En ese caso, que es el de otros muchos, poco se podrá decir, porque eso no tiene nada de particular.

—Es que si murió en acción no fue porque le tocara una bala enemiga; yo mismo lo maté de un machetazo.

—Estando en nuestras filas?

—Y a su lado.

Me callé y él no tardó en volver a interrogarme:

—Cree usted que hice mal?

—Yo no soy fiscal ni juez; usted sabrá lo que hizo.

—Demasiado sabe usted y sabían todos lo que se permitió decir de mi mujer.

—Le repito a usted que yo no le conocía; por consiguiente, no sé nada. En todo caso, hay otras maneras...

—Sí, ya sé: un desafío... ¡Pues no faltaba más! Y poniéndose en pie y en actitud airada me dijo con semblante descompuesto:

—¡Yo me bato con usted y con cualquiera por una bobería, por una disputa sobre si es lunes o martes; por mi mujer es otra cosa: yo no me bato por ella, ¡lo que hago es despachar de un buen golpe al cobarde que la injuria!

—Pues cuénteselo usted al que la injurie, que yo no la conozco. Un poco más calmado, me dio después todo un curso de filosofía matrimonial.

—El que se casa—exclamó—no puede batirse nunca por cosa relativa a su mujer: no debe ni defenderla; si va con ella y alguien la insulta al pasar, no tiene más remedio que hacerse el desentendido... Procediendo de otro modo, queda escrito que se batió por su mujer, y cuando un hombre se bate por su mujer, nadie duda que ésta lo engañaba. Ya lo sabe usted: el hombre que se casa tiene que aguantarlo todo o hacer lo que yo hice.

Me abstuve de darle mi parecer, pero no pude impedir que me acompañara hasta dejarme a bordo. Y al despedirse de mí con las lágrimas en las pestañas, me decía:

—Yo era entusiasta de la anexión a España, pero me dio malos frutos. ¡Aquel capitancito! ¡Aquel capitancito!

Al desembarcar en Santiago de Cuba, primera tierra de Cuba que pisaba, entré en una casa de baños. En aquel momento descargaba una tormenta horrorosa, cayendo varias chispas en la casa, que produjeron una confusión indescriptible. Visiblemente asustados y enteramente desnudos, corrían los bañistas por las escaleras y los patios, excepto las mujeres, a quienes el pánico no les hizo perder ni el pudor ni la serenidad.

Pensaba yo que la temperatura bajaría después de aquel desahogo de la naturaleza, pero ocurrió lo contrario: jamás había sentido un calor tan asfixiante como el de aquel día de junio. Posteriormente sí lo he sentido mayor: en Campeche, en Veracruz y en Getafe.

Llegué a La Habana. Al desembarcar en uno de los muelles oí lo que le decía un español aplatanado a otro no menos amarillo: —Este cae.

Existía la preocupación de que el vómito habanero se cebaba en los jóvenes robustos, en los fuertes, en los ágiles y en los de buen color. De mis observaciones resulta lo contrario: las víctimas, allí como en todas partes, son los débiles y descoloridos.

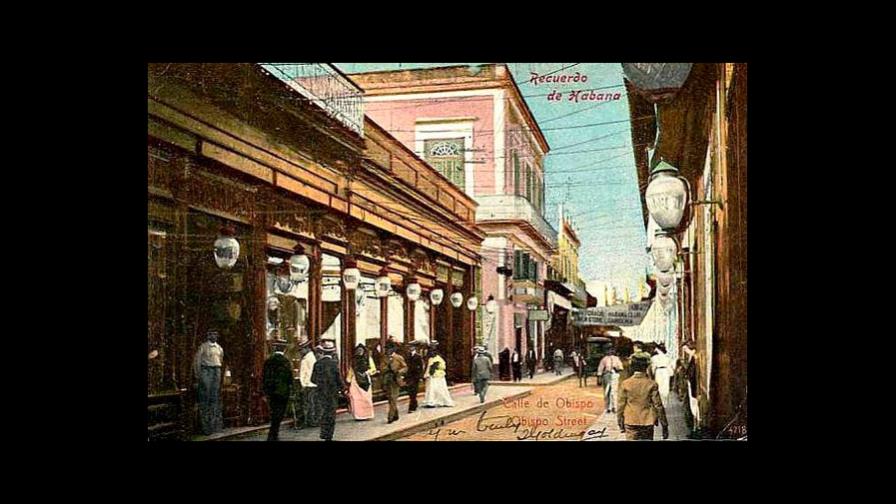

También se hablaba de la terrible insalubridad del clima, otra completa falsedad. El de La Habana es el más sano del mundo, pues de no ser así hubiéramos perecido cuantos hemos visitado aquella ciudad tan grande, hermosa, pero descuidada, por no decir tan sucia. No sé si a la fecha habrá mejorado en policía, pero entonces era un inmenso muladar. Hasta la temperatura es agradable si se la compara con la de Puerto Rico, Santo Domingo, Santiago de Cuba. Conste que al hablar de salubridad no llego al extremo de afirmar como un amigo que «la fiebre amarilla es una enfermedad imaginaria».

Creo conocer La Habana y sus contornos mejor que algunos habaneros. Como quedé en situación de reemplazo, esto es, sin obligaciones, mi vida era pasear, y no en volanta, como allí es costumbre, sino a pie, como lo hacían los negros y los capitanes de reemplazo.

En uno de los barrios más distantes asistí, en compañía de Bremón, a una de esas veladas que tanto gustan en aquella tierra. Había muchachas preciosas y chicos poetizantes y robustos bodegueros. La cosa al principio nada tuvo de particular: algo de música, varios discursitos y unos versos que había de leer su autor y que no llegaron a leerse. Eran los versos el clou [punto culminante] de la velada, y resultaron serlo más de lo que se creía.

Cuando el poeta apareció en la tribuna fue recibido con una salva de aplausos. Con emoción profunda leyó el título de sus endechas: A Fulanita... y no recuerdo qué más. En seguida, en medio de un silencio solemne como él, dio lectura al epígrafe, por cierto, de Zorrilla, que encabezaba sus versos: Mi madre es una alondra, /mi padre un ruiseñor...

Unánime hilaridad, porque todo el mundo conocía al ruiseñor y la alondra: un indiano de los de tipo más hosco y una criolla asaz y velluda. El macho especialmente, quiero decir el ruiseñor, se desarticulaba las mandíbulas al saber que su hijo le tenía por pájaro. La algazara fue tal que no hubo modo de leer la poesía, y terminó la velada con un «guateque difuso».

En un restaurante que llamábamos familiarmente El conejo problemático, solíamos comer juntos cuatro compañeros de colegio: Manuel Cassola, Marcelino Obregón, Alejandro Lacasa algunas veces, y yo, sin faltar un día. El cocinero del establecimiento, que era chino, mereció sin obtenerla toda la fama de un Caréme, de un Brillat-Savarin toda la gloria. Sus langostas eran un portento, sus macarelas una maravilla; pero jamás consiguió que probáramos un dulce, cuyo nombre chino podía traducirse al español, según el cocinero: almíbar de sicote.

Hablábamos en la mesa de asuntos militares, y llegaba el eco de nuestras discusiones a la Revista Militar, redactada por Marcelino Obregón, uno de los oficiales más inteligentes, pundonorosos y bravos. Pasó la vida estudiando y combatiendo; se distinguió brillantemente en África, Santo Domingo y Cuba. Era coronel cuando murió, al frente de su columna, por exceso de confianza y temeridad. En nuestras discusiones le oí censurar en otros lo que él hizo más tarde y le costó la vida: pensaba que el marqués de Santa Cruz, autor de las Reflexiones militares, pereció miserablemente por echar en olvido sus propias reflexiones y enseñanzas. ¡Y a Marcelino le sucedió lo propio!

Cassola era más práctico. Entusiasta de lo prusiano, aun antes de Sadowa, no comprendía que Obregón estudiara tanto a los ingleses. Pero con todo su militarismo, nos dejaba engolfados en la discusión de temas militares y marchaba a una logia donde ejercía de orador; se preparaba para el Parlamento.

Septiembre, llamado setiemble en Cuba y Puerto Rico, es efectivamente para que se echen a temblar todos los europeos no aclimatados. Compañeros con tres o más años de residencia en las Antillas que salieron de Santo Domingo sanos y salvos, murieron del vómito en La Habana en septiembre del 66.”

José del Castillo Pichardo

José del Castillo Pichardo