Guayasamín: el sortilegio de su obra

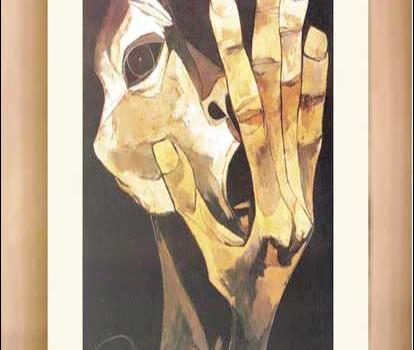

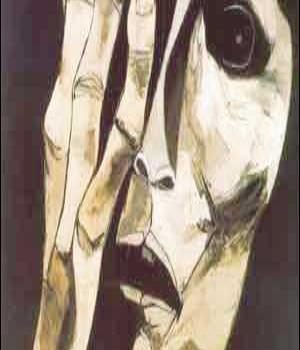

Mi primer encuentro con Oswaldo Guayasamín y su obra pictórica fue en la primavera de 1969, en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile. Han pasado 40 años, y todavía retengo en la retina aquellas esquemáticas figuras humanas de rostros atormentados. Sus manos huesudas y deformes dominaban el primer plano. Parecían brotar desde la tierra como raíces terribles para patentizar sentimientos múltiples. Expresar espanto, horror ante el drama de la guerra. Abrirse suplicantes en petición de ayuda. Empuñarse para clamar justicia con rabia desafiante. Formaban la serie Las Manos, parte del ciclo la Edad de la Ira, que incluía los conjuntos Homenaje a los mártires, El rostro del hombre y Mujeres llorando.

Eran tiempos de utopía. Los socialismos y las promesas de redención social flameaban por los continentes y América Latina no era la excepción. En el Chile mineral y oceánico de Neruda y Gabriela, plural por tradición institucional ("o la tierra será de los libres o el asilo contra la opresión" reza su himno), bajo la democracia cristiana de Eduardo Frei Montalva se vivía en plena ebullición política con las cuecas salpimentosas de Violeta Parra y el canto libertario de Víctor Jara y Quilapayún. Presagio de la gran confrontación que llevó a Salvador Allende y a la Unidad Popular al poder en 1970. Y a la tragedia de La Moneda el 11 de septiembre de 1973.

Y en Chile, quien mejor que Pablo Neruda, rodeado de los pintores Nemesio Antúnez y Roberto Matta, para presentar la impresionante muestra en formato mural de la obra plástica de su amigo Guayasamín. Esa tarde memorable, en la voz cansina y atiplada del poeta, se escucharon estas palabras:

"Los nombres de Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo y Guayasamín forman la estructura andina del continente. Son altos y abundantes, crispados y ferruginosos. Caen a veces como desprendimientos o se mantienen naturalmente elevados, unidos territorialmente por la tierra y por la sangre: por la profundidad indígena. Guayasamín, entre los unos y los otros, emprendió en su obra el juicio final que le pedíamos a los solitarios del Renacimiento. Pocos pintores de nuestra América tan poderosos como este ecuatoriano intransferible: tiene el toque de la fuerza; es un anfitrión de raíces: da cita a la tempestad, a la violencia, a la inexactitud. Y todo ello, a vista y paciencia de nuestros ojos, se transforma en luz.

Suponemos que el realismo ha muerto. Y hemos celebrado el funeral porque no lo mataron los quiméricos, los irrealistas, sino los propios realistas que lo realizaron, extinguiéndolo hasta presentarnos un realismo sin carne y sin hueso: la imitación de la verdad. Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo: su corazón es nutricio y figurativo: está lleno de criaturas, de dolores terrestres, de personas agobiadas, de torturas y signos. Es un creador del hombre más espacioso, de las figuraciones de la vida, de la imaginación histórica.

Yo le tengo en mi santoral de santos militares, aguerridos, jugándose siempre el todo por el todo en la pintura. Las modas pasan sobre su cabeza como nubecillas. Nunca le aterrorizaron. Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y esencial, seguro de que su universo puede sostenerse, aunque nos amenace como un derrumbe cósmico. Pensemos antes de entrar en su pintura, porque no nos será fácil volver."

A 40 años de las palabras propiciatorias del vate chileno todavía perdura el sortilegio. Permanezco atrapado por la magia telúrica de la paleta de Guayasamín.

En Santo Domingo, en los años 90, volví a encontrarme con la obra del gran maestro ecuatoriano y con el maestro mismo. En sus diversas exposiciones en la Galería de Arte Moderno, hoy Museo, tuve la oportunidad de acercarme, casi reverencial, a los posteriores trabajos de Guayasamín. Rostros cobrizos y tiernos en conjunción de abrazo materno. Retratos y autorretratos. Las manos -siempre las manos-, en profusión de rezos, reflexión, y grito de ira, porque para Guayasamín "pintar es rezar, pintar es gritar". La lágrima profunda, plomiza, deslizándose pesada sobre el rostro atormentado. Paisajes simétricos, arquitectónicos, de su Quito enladerado.

En casa del entrañable amigo embajador de Ecuador, Horacio Sevilla Borja, intimé con el maestro, en la compañía amable de ecuatorianos, como el ex presidente Rodrigo Borja, autor de la Enciclopedia de la Política que tuve el honor de presentar en 1998 en el Banco Central con la asistencia de Leonel Fernández, Juan Bosch y Joaquín Balaguer. La talentosa economista América Bastida, Luz Plaza -hija del estadista Galo Plaza, secretario general de la OEA- y el dinámico diplomático Lino Peña. Y junto a dominicanos como el economista Andrés Lora, el arquitecto Manuel Polanco, el historiador Frank Moya Pons, el pintor Silvano Lora, la gerente cultural Rosa María Vicioso y el ingeniero Pedritín Delgado Malagón. Acompañados de la guitarra por este último, cantamos con Guayasamín hasta el amanecer.

En la tertulia que animaban Juan Bosch y Pedro Mir en el Hostal Nicolás de Ovando, bajo la anfitrionía vivificante de Verónica Sención, pasamos veladas mágicas en compañía de Guayasamín, enriquecedoras, pletóricas de ingenio y de talento desbordante. En ocasiones con la presencia en el piano del querido escritor cubano Miguelito Barnet, autor de Biografía de un cimarrón, La canción de Rachel, y Gallego, obras en las que se mezclan etnología y literatura de la mejor factura de este Caribe insular. En otras, con la calidez del historiador puertorriqueño Ricardo Alegría, prócer de la cultura antillana y la restauración monumental del Viejo San Juan.

En los años 90, el maestro ecuatoriano cuyos murales se pueden admirar en edificaciones públicas en Quito, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, en la sede de la UNESCO en París y del Parlamento Latinoamericano en Sao Paulo, se enamoró de Santo Domingo. La Galería de Arte Moderno, los salones del Hostal Nicolás de Ovando y el local de la Fundación Guayasamín que operó en casa colonial de la calle El Conde, acogieron sus cuadros y litografías. Sus hijos Berenice y Pablo le acompañaron en varios de sus viajes. Se sentía como en casa propia, despejado, confiado, irradiando vitalidad, rodeado de los afectos de escritores, poetas, músicos y pintores como Guillo Pérez, Oviedo, Silvano Lora, Guadalupe, Soucy Pellerano. Hasta el presidente Balaguer quedó prendado del dínamo incansable del artista, quien dejó plasmada, antes de su muerte, La Capilla del Hombre.

En la primera oportunidad que le solicité a Guayasamín que cantara, me miró fijo a los ojos y con el ceño fruncido me espetó: "Yo no canto". Y tomando la guitarra -que tocaba con destreza- continuó diciendo: "Mi canto es un grito, un grito milenario. No soy yo quien canta, es mi pueblo que grita por mi garganta. Es un quejido, un solo dolor profundo de millones de indios americanos".

Esa noche Oswaldo gritó-cantó con voz ronca, sus ojos inyectados y tristes, la tez cobriza enrojecida. Le pedí que me cantara Vasija de barro, y lo hizo. Y aunque no sé cómo fue enterrado, estoy seguro que su cuerpo yace hoy, según reza el texto de ese huaino entrañable que lleva su impronta poética maravillosa, "como sus antepasados, en el vientre oscuro y fresco, de una vasija de barro".

Diario Libre

Diario Libre

Diario Libre

Diario Libre