Hugo Tolentino y la gastronomía criolla

En una esplendente narración histórica de los diferentes procesos de la alimentación de nativos y colonizadores (andaluces y extremeños la mayoría, donde la culinaria albergaba tradición), a los que se agregaron luego los esclavos negros, Tolentino Dipp logró mostrar el sortilegio culinario nacional.

Al enumerarse las múltiples virtudes de Hugo Tolentino Dipp al momento de su despedida terrenal, no leí ni escuché decir a nadie que fue siempre un amante de la buena mesa. Tal vez estas cosas no se digan en panegíricos ni en apologías funerarias. Y sucede a veces que en la pura realidad de la vida, este buen vivir ocupa un espacio mayor que otros valores sociales y profesionales, sin desmedro de éstos.

El buen yantar es una de las riquezas mayores de la vida. La comida puede ser un acto profano –plebeyo han de llamarle algunos– cuando se convierte en un simple cabrilleo sobre la vasija que la contiene, una rutina destinada a satisfacer, sin hondura, sin conceptualización, la gastronomía que se oferta a través del buen manjar. Un plato de elegante factura, de diseño autoral como ahora se definen estas cosas, puede ser igual a la pitanza vulgareña y cotidiana de la criollez estirpe con la que nacimos y nos criamos. No se trata de holguras alimenticias de nobles y opulentos, o el bocato di cardinale que define una exquisitez que desborda los sentidos. El sustento criollo, en cualquiera de sus variedades, puede constituir, y lo constituye, una delicia arrobadora si se adoba convenientemente y su riqueza sin par expande y deletrea el ensueño del manjar de altura.

La comida es un placer. Esencia para existir. Materia de sobrevivencia. Los israelitas, indomables, se resistieron al maná, algo que se parecía a la semilla de cilantro con color de resina y que aquella masa siempre insatisfecha recogía diariamente durante la noche, lo trituraba en el molino, lo machacaba en el almirez, lo cocía en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite, según la descripción del libro de los Números en el Primer o Viejo Testamento. El maná los salvaba de la muerte por hambre, pero para los israelitas ya el maná era hábito. La variedad alimenticia había desaparecido. Y entonces –pueblo de dura cerviz– recuerdan la época en que comían carne, pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Añoran el placer de la buena y abundante comida aliñada. Sobrevivían por el maná, pero deseaban tener en las rústicas mesas de sus tiendas en el desierto, los manjares que antes, en Egipto, les habían provocado deleite, agradado los sentidos.

La comida es un acto cultural, tal vez el episodio más fundamental de la cultura humana. Es necesario conocer sus cualidades, sus mezclas, sus condimentos, valores y hazañas de su historia. Cuando engullimos desconocemos muchas veces la biografía añeja del condumio, el origen del sazón, la nomenclatura que zigzaguea sobre sus laberintos históricos. Y sobre su eficacia alimenticia en nuestro organismo. Lo mismo un cordon bleu de pollo, unos broches alsacianos, un fondue, una cassoulet, un pato a la naranja o una bullubesa, como un moro de guandules con coco, alternado con un cerdo a la puya y pisado con un casabe liniero. Un besugo a la madrileña, las envidiables tapas de diseño del mercado de San Miguel del Madrid de castizos deleites, un pastel de Cabracho en Asturias, una paella valenciana (sobre todo si te la preparan en Algemesí), la fabada que te envía directo a la camilla de un tanatorio si te excedes, el entrecot al cabrales o los churros con chocolate de la Salamanca invernal, como un chivo guisado, acompañado de arroz blanco y yuca mocana, completado por un aguacate que estremece los sentidos. Y un buen majarete de fondo. Un ajiaco con pollo, una carne a la llanera o una bandeja paisa, que lo mismo el deleite llega con nuestra clásica bandera, tostones, de nuevo el aguacate y un coco horneado que ahora se sirve con una bola de helado de vainilla que provoca al paladar menos digno.

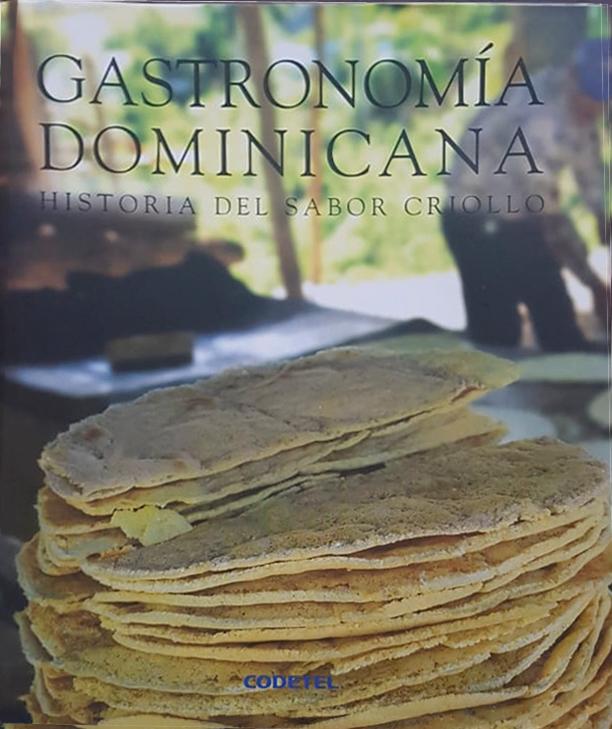

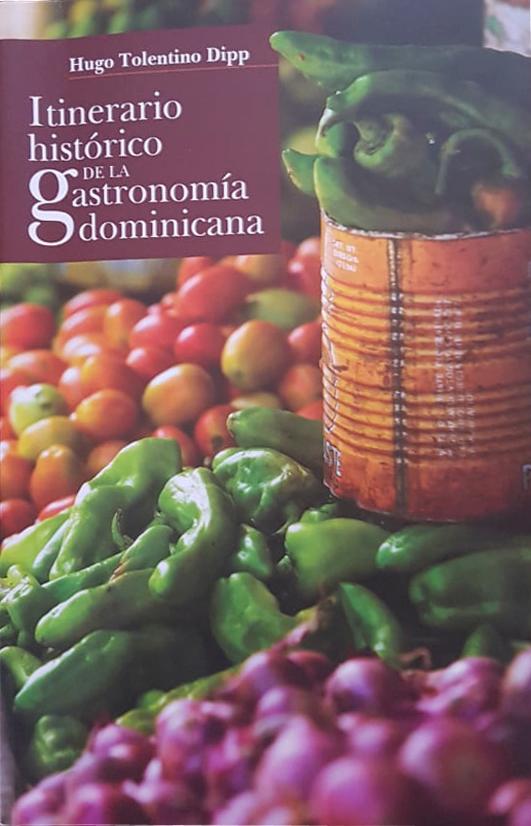

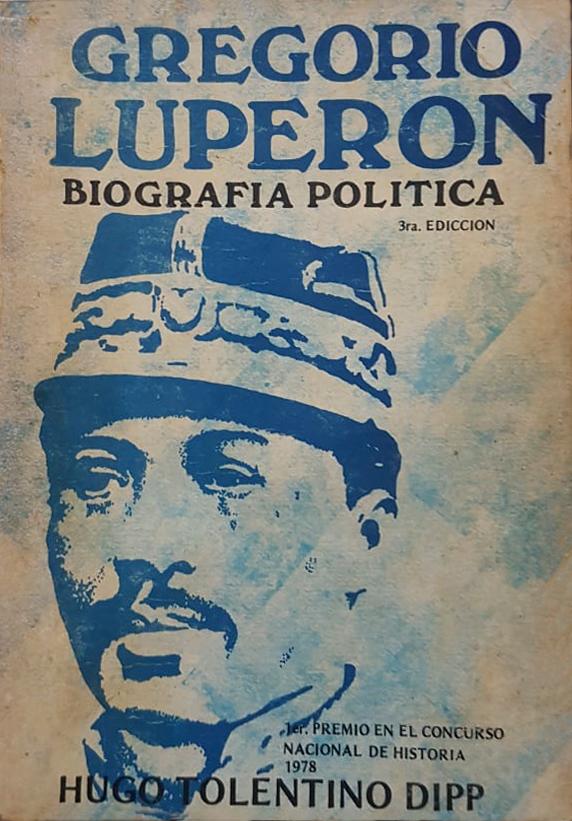

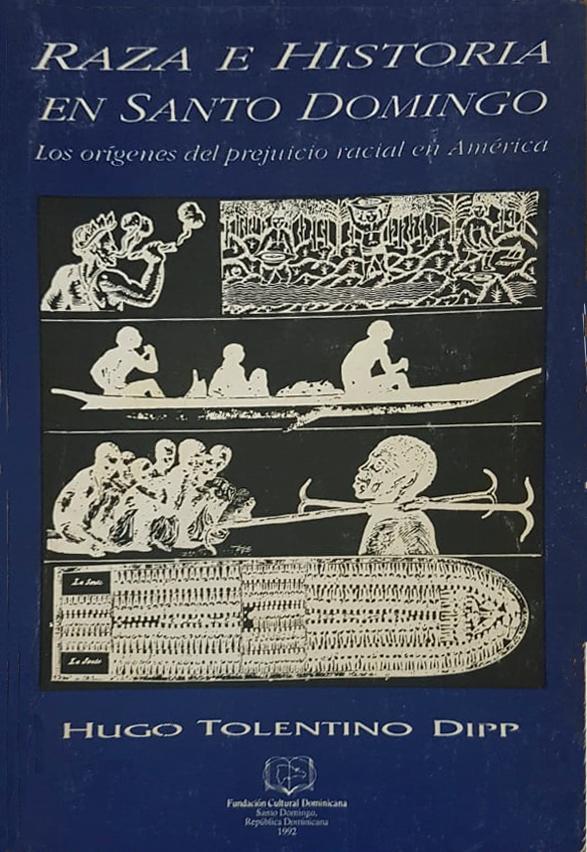

En fin. La comida es un placer y ser un conocedor de sus variables múltiples, descubrir los encantos de la propia y la de los extraños es arte, historia y andadura humana que se reserva a pocos su dominio. Hugo Tolentino Dipp agregaba a sus cualidades que todos les reconocimos y por las cuales llegamos a admirarlo con reverencia, la de haber sido un sibarita. En el 2006, cuando dirigíamos la Colección Cultural Codetel –un libro de lujo anual pero con un gran tema tratado por expertos, de modo que el regalo navideño a los clientes especiales de la telefónica no fuese un biscuit para anaqueles sin destino– escogimos como tema del año siguiente la gastronomía dominicana. Recuerdo haber almorzado en El Vesubio con Marcio Veloz Maggiolo a quien había seleccionado como autor del libro proyectado. El maestro me sugirió incluir a Hugo que ya andaba trabajando la historia de nuestra gastronomía aunque apenas en sus comienzos. Así fue como conocimos esta otra faceta del historiador y político, quien era capaz de entusiasmarse en extremo cuando rendía las cuentas históricas de nuestros platos tradicionales, los heredados de la España conquistadora, del Africa esclava y de los extinguidos taínos. Vivió aquella experiencia de escritura con evidente pasión y solía comunicarnos los pasos que daba, los aspectos nuevos que encontraba, los avances en sus investigaciones. El resultado fue un texto, a nuestro juicio, único en nuestra bibliografía. Marcio enfocó la dieta aborigen y Hugo registró el itinerario histórico de nuestra gastronomía, un paseo exquisito que partía de los encuentros y desencuentros de la culinaria taína y española, sus mixturas, tipicidad, la preponderancia de lo criollo y la asimilación hospitalaria de la vitualla castiza, y que concluía con el periodo republicano.

En una esplendente narración histórica de los diferentes procesos de la alimentación de nativos y colonizadores (andaluces y extremeños la mayoría, donde la culinaria albergaba tradición), a los que se agregaron luego los esclavos negros, Tolentino Dipp logró mostrar el sortilegio culinario nacional. Del siglo dieciséis a nuestros días, o sea desde el gran mejunje que constituyó la mezcla de la dieta taína con la española, hasta la gustadura republicana, el autor demostró cómo se fueron asentando sabores y gustos, para dejar confirmado que por más de quinientos años vienen figurando en nuestras mesas –desde el bohío indígena al comedor hogareño de hoy– alimentos como la yuca, el casabe (que sería por tres siglos el pan común de la colonia española), la batata, el ñame (que aportó Africa), el maní, el lerén, el arroz, que haciendo un largo periplo desde el Extremo Oriente arribó a la colonia en 1493, esperando por su compañera, la habichuela roja, que llegó desde Centroamérica en el siglo dieciséis. Son los comienzos de la cocina criolla que, como bien demostraría Tolentino Dipp, no es una gastronomía de diversas influencias, sino una diferente y propia que se enriqueció con nuevas maneras de sortear ingredientes y provisiones que fueron siendo tipificados. Alimentos que como los frutos del mar llegan desde entonces a la mesa criolla, aunque ya por estos tiempos muchos de ellos importados, desde los róbalos, pargos y corvinas, las jaibas, camarones y langostas, los dajaos, guabinas y salmones.

De Haití llegó el chenchén sureño durante el periodo de la ocupación; el arenque y el bacalao cubrirían el hambre de épocas sombrías arribando desde Europa; los cocolos samanenses y petromacorisanos aportaron sus condumios a la épica gastronómica criolla, como lo harían entre los siglos diecinueve y veinte la culinaria del Oriente medio, de Italia y China; el plátano, que no pocos creen que es herencia africana, ya se encontraba en la dieta de los dominicanos antes de que llegaran los esclavos; empero, de Africa sí que proviene el afán friturero de nuestra cocina y el autor considera que el tostón (¡no le digamos frito verde, por Dios!), es legado del Dahomey o de Sierra Leona, al igual que el mangú y los plátanos al caldero. Mangú, aclaremos, era el nombre que los africanos daban al puré de plátano mezclado con hierbas y grasa, de modo que es cuento de camino lo que se ha contado en más de un convite de que la palabra viene de la ocupación norteamericana cuando los yanquis al comer este sabroso manjar proclamaban entusiasmados: “Man, good”. Es bueno consignar que la venta de frituras en las calles, como de los africanos mondongo y mofongo, proviene del siglo dieciséis. Y para un recuento apresurado, indigno sería olvidar el sancocho y con “el rey de la fiesta” que le llama José del Castillo, al “gastrósofo consumado” que es Pedritín Delgado Malagón y su exaltación de nuestro plato vernáculo, al que llama “caldo solemne” donde se entrelazan como conjuro las “plomizas confidencias, las tonalidades ardorosas, las vetustas providencias”. Plato donde “radican los cimientos de nuestra religión gastronómica, las bases robustas de nuestro credo coquinario, la remota metodología de nuestro politeísmo alimenticio...el conjuro sacramental, el Padre Nuestro de la fe gastrológica nacional”.

El legado gastronómico criollo comenzó su consolidación en el siglo pasado y es un patrimonio propio, a pesar de sus influencias de cinco siglos. Indios, españoles y africanos nos aportaron una dieta que, en gran medida, aún consumimos, pero la capacidad creadora del dominicano creó su propia forma de alimentación. Es, como afirma Tolentino Dipp en el legado de su saber y devoción por “nuestro credo coquinario”, que la gastronomía dominicana es un “proceso singular” que ha permitido que hoy “descuelle con excelsitud entre las grandes de América”.

José Rafael Lantigua

José Rafael Lantigua