Tiempos de luto y alegría

Se desprenden las hojas del calendario como en un otoño de doce meses, la cuenta de los afectos y amores en baja. La biología o el hado reparten plazos inexorables y en el ínterin, la anatomía se despeña por una pendiente en la que cada trecho es un descalabro. Hasta el retorno al origen, definitivo y tan cierto como la oscuridad y luz en cada día, aunque a veces confundamos las fases.

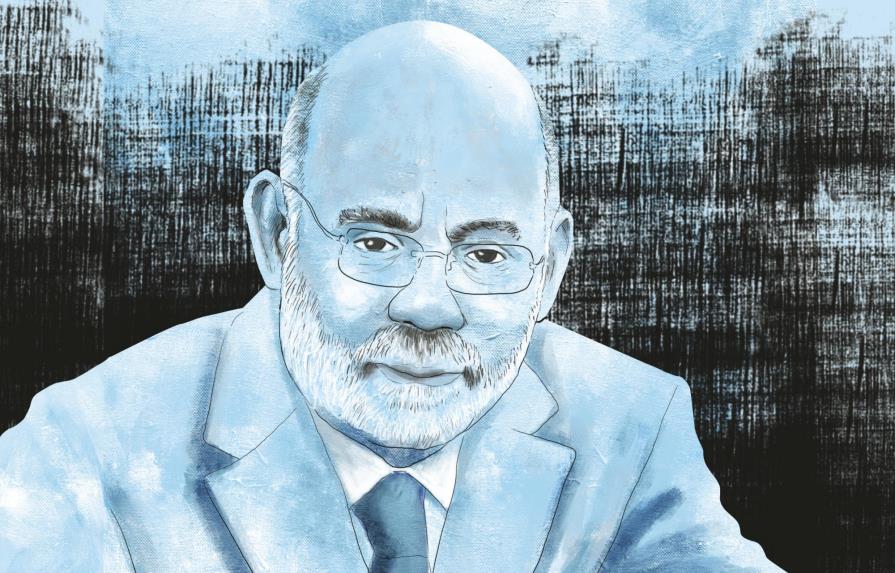

Le llegó el turno a César Medina, periodista y diplomático con espacio propio en mi carrera de vida. Con él me unieron experiencias que no por atrás en el tiempo he olvidado; y, sobre todo, una comunidad de afectos recíprocos acomodados en hermandad. Las vinculaciones que se tejen en los inicios de la aventura profesional suelen ser de las más duraderas, a prueba del tiempo y de las imposturas tan propias del medio en el que ambos sentamos reales y nos retiramos sin perder interés.

Cuando llegué al desaparecido vespertino Última Hora en la década de los años setenta, ya él estaba. Algunos de sus compañeros le aventajábamos en educación formal porque habíamos pisado el aula universitaria, pero su tesón y enamoramiento de una profesión para la que había nacido lo situaban en la primera línea de un intento periodístico diferente, con Virgilio Alcántara en la dirección y Gregorio García Castro, jefe de redacción.

Trabajaba como el que más y su producción era notable. Introdujo elementos novedosos en la crónica policial que, en aquel entonces, rezumaba factores políticos. Con un estilo lozano, huido del molde clásico de la crónica de sucesos durante la dictadura que aún nos respiraba en la nuca, César Medina se hizo de un nombre propio, a contrapelo de los riesgos que implicaba su periodismo que desnudaba la represión teñida de rojo. No por el periodismo así coloreado, sino por la sangre que se vertía a chorros en las calles de un Santo Domingo políticamente violento. Ignoraba los horarios, —siempre presto a cubrir cuantas tareas le llovieran—, y lo vi buscar testimonios y perseguir la verdad de los hechos en horas inusuales.

Con los años, se despojó sin tapujos del traje aldeano del San Cristóbal natal, mas sin traicionar la cuna. Nunca aparcó el entorno de la niñez ni a los amigos de la pobreza pueblerina. Ni siquiera cuando exhibía ya la sofisticación del diplomático avezado y las influencias positivas de las largas temporadas en países más desarrollados, o la ascendencia del empresario de medios exitoso que le proporcionaron ventajas materiales evidentes. Ayudaba a quien se lo pedía. Con generosidad y avisado de que una mano debe ignorar el bien que hace la otra.

No encajan en la historia personal de César Medina el doctor Jekyll y el señor Hyde de Robert Louis Stevenson. Fue un hombre sincero consigo mismo y con quienes de verdad lo conocimos a fondo. Creía lo que decía, por más insoportable y falsa que su argumentación pareciera. La independencia fue su norte, y por eso escapó de las redacciones de los diarios para montar tienda aparte, correr el riesgo del emprendedor y triunfar en el territorio minado de la comunicación, lleno de cadáveres en estas tierras. Sí que supo hacerlo, con elegancia, ironía a raudales y un histrionismo que nunca entendí cómo lograba conectarlo con la retórica implacable, apasionada, del análisis bien llevado, del silogismo.

Cenábamos años ha, en pleno apogeo de su bien ganada fama como influyente comentarista de televisión. Frente a su esposa de entonces, le dije cuánto me satisfacía el giro de su carrera, su bravura empresarial y el desenfado con que se manejaba frente a las cámaras. Añadí una observación que le conmovió tanto a él como a Mirna: que sus colegas fuésemos tan porfiados en no reconocerle sus muchos méritos. Que no sirviera de ejemplo el tránsito de corresponsal de provincia a referente en la comunicación televisiva, agenciándose en el camino un perfil de hombre de conocimientos, autodidacta. La admiración era recíproca. Se confesaba lector recurrente de estas cosas que digo algunos sábados y me aturdía el ego con unos comentarios que yo enlazaba con la amistad de siempre.

César Medina escogió la controversia como derecho propio. Si algo lo distinguió fue una tozudez con asomos de blindaje. Sus yerros fueron por cuenta propia, no de terceros ni de segundos. Acepto, —y qué bueno que, humano, nada le fuese ajeno—, la pasión como guía en algunas de sus actuaciones. Sin embargo, su terquedad no desembocaba en callejón sin salida. Más de una vez recogió juicios, comentarios y enemistades cuando se convencía de que la regla de oro del periodismo, que nunca falten las dos versiones, también le encajaba. Y de que la humildad es una virtud útil en todas las etapas de la vida.

Miguel Vargas, hoy ministro de Relaciones Exteriores y a cuyo lado sirvió en el último tramo de existencia, lo trató muy de cerca. En una sentida elegía con el féretro al frente y en disputa constante con las lágrimas, el canciller y amigo pintó un retrato que comparto:

“Ante todo, César fue un periodista nato. En él afloraba con facilidad la curiosidad propia del profesional de la noticia. Era inquisitivo y desconfiaba de las apariencias, como corresponde a quien tiene como oficio la búsqueda de la verdad.

“Inteligente, perspicaz y observador, contaba con un genio especial para analizar los acontecimientos y sacar conclusiones que luego la realidad se encargaba de verificar. Tenía un carácter agrio a veces, y no tanto por su personalidad, sino, como decía siempre a modo de explicación, la diabetes provocaba el temperamento”.

El trabajo diplomático nos acercó más. Se tomó muy en serio la vicecancillería de Política Exterior y con frecuencia me pedía colaboración. Quería hacerlo bien, pero el destino le jugó una mala pasada. A mitad de la jornada se sentía ya indispuesto. En los viajes, acusaba una marcada debilidad y el apetito menguado lo acompañaba a la mesa. Estaba gravemente enfermo y no lo sabía. O se resistía a la sospecha del porqué su organismo no le respondía con las fuerzas necesarias para cumplir con sus responsabilidades.

Lo vi luchar, rebelarse contra el mal que le acortaba traicioneramente sus días, le robaba vitalidad y, tras unos meses de una recuperación engañosa, lo condenó a prisión domiciliaria, encamado, sin posibilidad de apelación. Languideció paulatinamente, pero nunca perdió la sonrisa cuando lo visitaba cada vez que yo viajaba a Santo Domingo en los afanes de mi puesto en el extranjero. A propósito, no le preguntaba cómo se sentía, sino que monologaba sobre la marcha de mi embajada, la política exterior y doméstica y cuánta falta hacía su voz autorizada en el ministerio de Relaciones Exteriores.

Sus interrupciones se hicieron cada vez menos frecuentes; empero, me escuchaba con atención y en el rostro demacrado, cetrino y espejo de malos augurios, aparecía la luz de la amistad, del afecto, de la complicidad en esos años en que juntos hicimos periodismo, jugábamos a la eternidad y el futuro importaba hasta donde alargábamos el salario, concentrados en ganar terreno en la profesión y en disfrutar la vida al máximo. Amábamos lo que hacíamos, y en el crisol del ejercicio periodístico se forjó una relación de la que despedimos la doblez desde el primer día y aceptamos que los vicios y virtudes son cartas en la baraja que es la vida misma.

Fui testigo privilegiado de sus dos bodas, y ya en los retazos finales de la existencia me formuló un encargo, doble: que le pidiese a Virgilio Alcántara que fuese a verlo cuanto antes, y que la buena amistad que atesoramos estuviese en la herencia de sus hijos. Contra el dolor, opongo la alegría de saber que la confraternidad con César Medina continúa.

adecarod@aol.com

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro

Aníbal de Castro