Un recorrido por el Faro a Colón: historia y leyendas

Construido en la parte oriental de Santo Domingo

Esta crónica forma parte del proyecto Cuenta Centroamérica, en el cual tres escritores o escritoras participantes en el festival se sumergen en la ciudad que lo acoge y escriben estos textos.

Corríamos por las calles del barrio, gritando que lo habían prendido.

No era necesario explicar qué habían prendido, pues todo mundo esperaba el instante en el que el Faro a Colón sería encendido y su luz se proyectaría al cielo, en forma de cruz. Eran los noventa y en el país no se hablaba de otra cosa.

Por un lado estaban los detractores, como mi padre, que criticaban el gasto en esa construcción sin fin práctico. Les parecía humillante que un país sumido en una crisis energética sin precedentes derrochara luz; consideraban una abominación que se levantara un muro en los barrios aledaños —se bautizó como el muro de la vergüenza— para que los pobres no accedieran al monumento.

Del otro lado estaban aquellos que elogiaban la obra y que consideraban a aquel prodigio de luz como una bendición para el país. Viajaban con sus familias desde otras ciudades solo para verlo iluminado y se creían todas las falacias: que esa luz, en forma de cruz, se alcanzaría a ver hasta en la Florida o que, al igual que sucedía con la Muralla China, la estructura del Faro se podría apreciar desde el espacio.

Entre los unos y los otros, estábamos nosotros, quienes queríamos comparar aquella luz proyectada sobre el cielo con la famosa batiseñal. Sin embargo, la noche en que fue encendida, la luz no mostró forma de cruz. Lo que se veía era un intenso resplandor, que bastó para impresionarnos, aunque probablemente la razón estuviera solo en el contraste, ya que, allá arriba, había luz, mientras que, aquí, como de costumbre, estábamos sumidos en un apagón.

A medida que pasaban las semanas, cada vez que mirábamos el haz de luz vertical, nos cuestionábamos si formaba o no una cruz. En la televisión, un ingeniero explicó que era como en el cine, que se necesitaba un manto de nubes para que se proyectara. Mis amigos, que no tenían idea de nada, lo rebatían y argumentaban que las nubes impedían que se viera y que lo que se requería en realidad era una noche despejada. Pero con nubes o cielos claros, el resplandor informe seguía ahí. Con los años, el resplandor perdió interés. Nadie en el barrio volvió a dedicarle demasiada atención. Hasta que una noche se apagó para siempre.

![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/21/faro-colon-22c50a80.jpg)

Que no alcanzásemos a distinguir la cruz tenía que ver con que nuestro barrio quedaba lejos del Faro. Construido en la parte oriental de Santo Domingo, en los alrededores del Parque Nacional del Este, el Faro a Colón es un mausoleo de cemento gris, de más de 700 metros de largo y 24 metros de alto, en su parte más elevada. De una sobriedad y frialdad sin parangón, contrasta con el barroquismo, la vivacidad y el colorido dominicano.

Su diseño original fue concebido, a principios del siglo pasado, por el escocés Joseph Gleave, quien era entonces un arquitecto veinteañero. En su momento, fue considerado futurista, pero en la actualidad, el Faro a Colón luce como una construcción atemporal. Como algo impuesto, llegado de otra realidad. Es como una nave extraterrestre, caída del espacio, encallada y envejeciendo ahí, sin que nadie se digne a moverla. —Es feo —me dice mi mujer, quien tiene cierta relación familiar con el Faro, pues su madre, que fue arquitecta, trabajó en la construcción.

El arquitecto José Antigua se muestra diplomático y dice que no necesariamente tendría que ser hermoso, puesto que es un monumento funerario. —A mí me parece un sarcófago —insiste mi mujer. A otros, su forma escalonada y alargada les recuerda La Gran Esfinge de Guiza. Y a casi todos les cuesta reconocer la cruz alargada que imaginó Gleave. «El Faro no es simplemente un monumento para glorificar a Colón como hombre —escribió en la descripción del concepto de la obra—. Un monumento de esta importancia sólo puede glorificar un ideal, el impulso que llama Progreso hacia el fin desconocido con que el mundo cristiano representa a Dios y que se simboliza por medio de la cruz».

Con la perspectiva suficiente, se puede apreciar que es cruciforme, aunque más que una cruz plantada verticalmente, como hacía Colón, está a ras del suelo, horizontal. Ahora bien, donde esta obra alcanza su belleza e interés es al proyectarse el haz de luz sobre el cielo nocturno. Para que esta orgía de luz —diría un epígono de Balaguer— se llevase a cabo, fueron adquiridos, en California, unos reflectores capaces de producir haces como los de la luz solar. Además —señala el arquitecto Leopoldo Ortiz—, «se instaló un reflector de giro lento y en 360 grados, de proyección observable a una distancia superior de las 80 millas náuticas».

Pero el tiempo estropeó sus ciento treinta reflectores Zenon, lo que condenó al Faro a eso que mi mujer insiste en catalogar como una fealdad eterna. En cuanto se prendía, dejaba de ser un sarcófago, una mera mole de hormigón, para convertirse en un monumento de cierta hermosura. Pero ya no prende. O, para decirlo mejor, es cuando se enciende que se convierte en faro, pues apagado no es más que una tumba.

Además de su estructura y de la luz que irradia, el Faro alberga los restos de Cristóbal Colón. La oración anterior puede resultar confusa para mucha gente, sobre todo para los españoles, quienes aprendieron que los restos del genovés están en la Catedral de Sevilla, al interior del féretro que cargan cuatro caballeros y en donde está la urna dorada en la que se lee: “aquí yacen los huesos de Cristóbal Colón, primer almirante y descubridor del Nuevo Mundo R.I.P.A”.

¿Cómo es posible que los restos de Colón estén en Santo Domingo y en Sevilla al mismo tiempo? Para responder a esta pregunta, es necesario realizar un repaso histórico de esos restos que, por ironías del destino, resultaron tan viajeros como lo fuera Colón en vida. El Almirante de la Mar Océana muere en 1506 y es sepultado en el Convento de San Francisco de Valladolid. Tres años después, en 1509, sus restos son trasladados a la capilla de Santa Ana del Monasterio de la Cartuja de Sevilla. El 9 de septiembre de 1544, la virreina María de Toledo exhuma sus restos y los trae a La Española, donde son sepultados en la Catedral de Santo Domingo. En 1795, el Tratado de Basilea cede a Francia la posesión de Santo Domingo, por lo que se trasladan a La Habana, ante el temor de que estos fueran convertidos en botín.

Un siglo después, en 1898, tras la guerra de independencia cubana, los restos de Colón son llevados de vuelta a España, donde son transportados hasta la Catedral de Sevilla. Diez años antes, sin embargo, en septiembre de 1877, durante las excavaciones en la Catedral de Santo Domingo, se descubre una urna de plomo, en cuya tapa se leía esta inscripción: «Ilustre y Esdo Varon Dn Cristóbal Colón». En el interior de esa urna se descubren huesos humanos deteriorados, livianos y frágiles. Y a partir de este descubrimiento se deduce que, en 1795, por intención o por error, los huesos que se llevaron fueron los de un familiar de Colón, mientras que los del Almirante se quedaron en la Catedral de Santo Domingo. Por eso, en 1898, en nuestra Catedral, se inaugura un oneroso monumento de mármol y bronce que acoge la urna de plomo recién encontrada.

![[object HTMLTextAreaElement]](https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/21/faro-colon8-23351efd.jpg)

Casi treinta años después, en 1923, se celebra la Quinta Conferencia Internacional Americana y se acuerda construir un faro monumental en la costa de Santo Domingo, para acoger ahí los restos del Almirante y honrar así su memoria. Pero no es hasta 1926 que se promueve un concurso internacional y se reciben alrededor de quinientos diseños, procedentes de 45 países. Dicho concurso lo gana, en 1931, el escocés Gleave, quien no vería finalizada la obra, pues muere en los sesenta y ésta no se retoma hasta 1986, cuando Joaquín Balaguer alcanza de nuevo el poder.

La prioridad de Balaguer era inaugurar el Faro, cuya construcción inicia bajo la dirección del arquitecto dominicano Teófilo Carbonell, durante el Quinto Centenario del Descubrimiento de América, a pesar de que el país, ya se dijo, estaba sumido en una de sus peores crisis. Por eso la prensa, la oposición y la intelectualidad comparan su construcción con la de las pirámides egipcias y a Balaguer con un despiadado faraón. Al final, en 1990, el monumento con los restos de Colón se traslada de la Catedral al Faro. Y el 6 octubre de 1992, la obra se inaugura, con la presencia del Papa Juan Pablo II, el secretario de la OEA y diversos mandatarios internacionales.

Las autoridades españolas, sin embargo, insisten en que ellos poseen los restos y ponen en duda el hallazgo de la Catedral de Santo Domingo, exigiendo que se realicen estudios a ambos restos. Así, en el 2006, la Universidad de Granada lleva a cabo una investigación de ADN mitocondrial y contrasta los restos del Colón de Sevilla con los de su hermano mayor, Diego. Resultan ser auténticos. Cuando los mismos especialistas quieren replicar el estudio a los restos del Faro a Colón, las autoridades dominicanas se desentienden.

¿Acaso temen que la urna esté vacía o que, en vez de Colón, se trate de un contemporáneo suyo, olvidado por la historia? En lo absoluto. El temor no tiene que ver con la decepción o con hacer un ridículo histórico, tiene que ver con que si abren la urna hay grandes posibilidades de que se desate un fukú. Así como lo leen: un fukú.

El término «fukú» no aparece en el Diccionario de la RAE, pero sí el término puertorriqueño fufú, que significa hechizo, brujería o maldición. El escritor hispano dominicano Carlos Esteban Deive relaciona ambos en su forma y significado. En el extranjero, muchos recuerdan la palabra porque el poeta Evgueni Evtushenko la usó para titular uno de sus libros, y en la célebre La breve y Maravillosa vida de Óscar Wao, Junot Díaz la refiere como una especie de maldición que persigue a la familia de León Cabral.

Colón es la figura con la que más asociamos el fukú. Tal vez porque al “descubrir América” rompió el balance del cosmos y, como nos ha enseñado Hollywood, esa osadía tiene un costo. O tal vez porque sus restos poseen una historia que remite a la de la maldición de Tutankamón. Se sabe de personas que, tras manipular los restos del Almirante, fallecieron de modo misterioso o vivieron infortunios. El dominicano promedio trata de no mencionar el nombre de Colón y, cuando lo hace, toca madera y dice zafa, especie de conjuro para librarse del fukú.

Desde el principio, la construcción del Faro estuvo signada por la sombra del fukú. En 1937 despegó, de Ciudad Trujillo —el dictador recién había cambiado el nombre a Santo Domingo—, una escuadrilla de cuatro aviones —bautizados como Santa María, La Pinta, La Niña y Colón— que debía promocionarla por Latinoamérica: de los cuatro, sin embargo, se estrellarían tres. Nueve años después, en un evento que parecía menos riesgoso —un concurso de belleza—, justo antes de que se coronara a la reina, la tierra tembló. Trujillo, al ver a las señoritas corriendo, con sus tacones en las manos, aceptó la maldición. Aún así, en 1948, participó en el cordonazo de la obra, rodeado de embajadores y funcionarios. Tras ordenar la detonación de 30 cartuchos de dinamita, a 300 metros del público —la intención era despejar el área para el vaciado de la zapata—, en una escena que pareciera sacada de una película de Buster Keaton, se elevó una enorme roca que aplastó el vehículo del vicepresidente Jesús María Troncoso. Trujillo, entonces, decide engavetar el proyecto.

Por todo esto, cuando Balaguer lo retoma, muchos funcionarios y allegados temen involucrarse, pues temen la maldición. La propia hermana de Balaguer, muere de un ataque cardíaco tras visitar el monumento, en los días previos a su apertura. Entonces, con el pretexto de guardar estricto luto, Balaguer se abstiene de participar en la inauguración, actitud que el pueblo relaciona con el temor al fukú.

Durante los últimos años, el Faro ha sido relegado al olvido. Esto tal vez tiene que ver con el rechazo que en la actualidad genera la figura de Colón, así como con la disminución de la hispanofilia promovida por Balaguer y sus secuaces, en tanto método para borrar las raíces africanas de la población y diferenciarnos de nuestros vecinos haitianos.

Durante las marchas de descolonización, que se llevaron a cabo hace unos años en todo el continente, en las que las estatuas de Colón fueron vandalizadas y derribadas, pensé que, por efecto dominó, esas protestas alcanzarían Santo Domingo. Sin embargo, no tuvimos ninguna protesta de grandes proporciones. Me viene a la mente, eso sí, una acción de 2021, titulada Encubrimiento, en que la artista Joiry Minaya tapó con una tela —diseñada con imágenes de plantas medicinales, rituales y venenosas utilizadas por los taínos y esclavos africanos contra los conquistadores— la estatua del Parque Colón.

En este sentido, sorprende que se haya criticado tan poco al Faro, que podría catalogarse como el tótem del colonialismo. La verdad, sin embargo, es que muchos jóvenes ni saben que el monumento existe y los mayores lo han olvidado. Pese a sus dimensiones, el Faro ha ido desapareciendo ante nuestros ojos. No solo no prende su luz, sino que su estructura ha comenzado a deteriorarse. En un artículo de 2017 del Diario Libre se denunciaba que sus jardines, sin podar, oscuros y abandonados, eran aprovechados por atracadores y redes de prostitución. También se decía que su techo estaba lleno de filtraciones y que algunas de sus salas se encontraban clausuradas y llenas de moho. Se hablaba incluso de un hongo maligno que podía ser peligroso para empleados y visitantes. ¿Se habría adueñado del Faro, finalmente, el fukú?

A mediados de la década pasada fui a visitarlo con unos amigos. A pesar de que arribamos en el horario de apertura, estaba cerrado. Como queríamos ver el monumento de mármol y bronce donde yace Colón, nos asomamos a la verja y alcanzamos a ver a un guardia vestido de blanco, dormitando en una silla de plástico al lado del cofre con los restos del almirante. Desde entonces no había vuelto a poner un pie en el faro. Por eso hace unas semanas le pregunté a mi mujer si me acompañaría. Y ella me contestó que fuéramos a la mañana siguiente.

A mitad de la noche le volví a preguntar por qué lo encontraba feo. —Porque lo es. Hizo una larga pausa, hasta que se incorporó en la cama y dijo: —Es el resultado de algo que empezó mal, un malentendido, una confusión. Colón pensaba que había llegado a la India. Los huesos no se sabe si están en Sevilla o aquí. O si están en los dos sitios. Y luego ese faro que no prende. Que además no se sabe lo que es. ¿Es una tumba, un museo o un faro?

—Es como el minotauro, le dije. —Exacto. El faro es el minotauro, perdido en su laberinto. Y además es feo.

Salimos temprano. Al cruzar el Puente de las Bicicletas y apreciar la mole, bajo el sol caribeño, empezamos a animarnos. Dejamos el carro en el parqueo y nos fuimos a pie hasta la entrada principal, ubicada en la fachada oeste. Mientras mi mujer se entretenía leyendo las inscripciones yo anduve hasta el principio del parque, para tener mayor perspectiva.

Los jardines estaban más cuidados que la vez anterior y, como los alrededores carecen de árboles frondosos, el sol golpeaba por doquier. Más allá de la avenida llena de estatuas descascaradas, vi el mar y una panorámica de la costa de Santo Domingo. Retrocedí al monumento y noté, en los muros laterales, el leiv motiv del Faro, aquellas citas de Bartolomé de las Casas y de Cristóbal Colón relacionadas con levantar cruces en los caminos.

Al subir los escalones, vi un busto en miniatura de Balaguer, que se colocó diez años atrás y, en la explanada principal, me fijé en una especie de podio en forma de proa, que fue desde donde el Papá Juan Pablo II ofreció una misa el 10 de octubre de 1992. Me concentré entonces en la fachada, tan similar a una pirámide maya coronada por una especie de estructura en forma de moña de regalo. La fachada tiene catorce lápidas de mármol con inscripciones de citas bíblicas y filósofos clásicos, que acentúan el parecido del monumento con un sarcófago. Al joven de lentes de la boletería le pareció sospechosa la presencia de dos dominicanos a esa hora de un martes y estuvo a punto de preguntarnos si no trabajábamos.

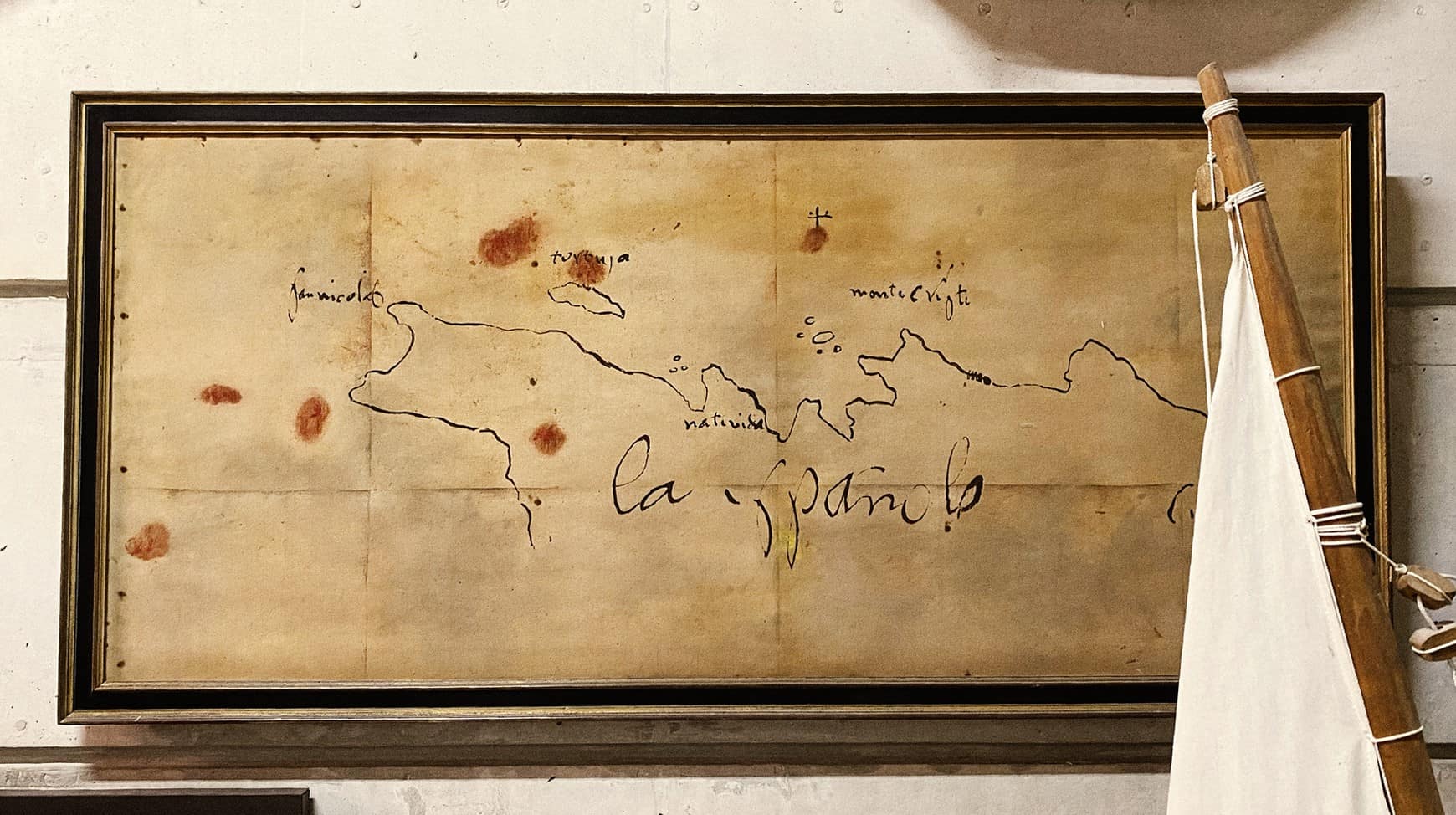

—¿Quiénes visitan el faro? —le pregunté al echar un vistazo al interior y notar que estaba vacío. —Turistas y estudiantes de escuela —me contestó. Luego me explicó que, anualmente, vienen unos treinta mil visitantes. Los turistas realizan un recorrido que incluye el faro, pero también los Tres Ojos y la Zona Colonial, aunque esa mañana no había llegado ningún contingente. Me fijé en el interior del mausoleo, revestido de mármol blanco de gran reflectancia y en su techo de hormigón. Caí en cuenta de que, mientras en el exterior el monumento lucía austero, gris y frío, por dentro regresaba el barroquismo, el anacronismo y el delirio caribeño. Una guía joven y simpática, Cristal —nombre apropiado para trabajar ahí—, nos llevó por las salas laberínticas. Tras contemplar los 21 cuadros de vírgenes latinoamericanas que pintó Ada Balcácer, cruzamos al ala sur, donde están la capilla de Santa María de la Rabida y la Sala del Descubrimiento, además de la colección de retratos del Almirante. La guía nos explicó que el primer cuadro de Colón se hizo cien años después de su muerte y que la profusión de retratos solo puede darnos una idea de cómo era. Lo más impresionante de esa sala es el ancla de la nao Santa María, que fue encontrada en Haití, cerca del lugar donde naufragó.

De acuerdo con la propuesta de Gleave, la exhibición de los pabellones internacionales solo debía incluir a los países del Nuevo Mundo. A medida que avanzamos, nos percatamos de que incluye países europeos y asiáticos. La presencia de Japón tiene lógica, ya que Colón pensó que llegaba a Asia y a algunas islas del Caribe las identificó como Cipango. Además, los japoneses han cedido piezas importantes. Por ejemplo, se exhibe un arcabuz del siglo XVI, que fue robado del Faro en el 2011 y posteriormente recuperado. También la presencia de la India tendría sentido, pues Colón pensó haber llegado a esas tierras, pero en vez de resaltar esto, el pabellón muestra un póster del Taj Mahal que cubre toda una pared.

Cruzamos al ala norte, donde están los países del nuevo mundo y que termina en una sala dedicada al Papa Juan Pablo II, donde se exhibe la casulla que vistió durante la misa, algunos cuadros alegóricos y recortes de prensa de las tres veces que visitó la República Dominicana. Claro, esta sala no agota la presencia del pontífice: en la fachada norte hay catorce lápidas de mármol, donde está grabado su mensaje a propósito del Quinto Centenario, y unos metros más adelante, encerrado en una estructura de cristal, está el papamóvil que utilizó en su última visita a Santo Domingo.

Lo más atractivo del interior del Faro es el monumento de mármol y bronce donde se encuentran los restos de Colón, que fue realizado por dos catalanes: el escultor Pedro Carbonell y el arquitecto Fernando Romeu.

En su parte delantera, detrás de dos leones negros que custodian los restos, se lee, en inscripciones de oro: «E assi mismo especialmente encargó que su cuerpo fuese sepultado en esta ysla». Estas palabras se refieren al almirante y fueron tomadas del testamento de su hijo Diego, realizado en Santo Domingo el 8 de septiembre de 1523.

Los restos se encuentran en un cofre negro que está en el centro del monumento y donde, en otra chapa de oro, se lee la fecha de 1492 y, en una más, está el escudo de Colón. Arriba del monumento, más allá del techo, está la estructura en forma de moña. Tal vez Gleave alcanzó a soñar con una luz que surgía del cofre y se alzaba, proyectando al cielo un holograma de la calavera del almirante, que guiaría a los viajeros a su última aventura. La estructura en forma de moña hace pensar estas cosas. Pero la guía me explicó que dicha estructura no despide luz y solo tiene función decorativa.

Al preguntarle cuánto tiempo lleva el faro apagado, me contestó que está en proceso de remodelación y que de hecho hace unos meses, el alcalde de Santo Domingo Este, anunció que volverá a encenderse. —Alemania va a donar las luces —me dijo. —¿Lo has visto prendido alguna vez? —le preguntó mi mujer.

Su reserva al responder me llevó a pensar que tal vez su generación nunca ha visto el Faro prendido. Al notar nuestro interés nos contó que cada 12 de octubre se realiza una ceremonia que consiste en abrir el cofre para ver la urna con los restos.

—¿Y la abren? —le pregunté con un hilo de voz. —Si la abrieran, la brisa deshiciera los huesitos, me respondió

Mi mujer y yo quisimos decirle que eso podría desatar un fukú, pero nos mordimos la lengua: no era el lugar para mencionar esa palabra.

Así que al avistar el primer contingente de turistas nos escabullimos, pensando que por nada del mundo apareceríamos por ahí un doce de octubre.

Frank Báez

Frank Báez

Frank Báez

Frank Báez